Zu den Werken

Johann Michael Haydn – Te Deum MH 829

Johann Michael Haydn hat fünf Vertonungen des Te Deum geschrieben, das erste 1760 noch im Dienst des Bischofs von Großwardein im Südosten Ungarns (heute Oradea, Rumänien). Alle anderen entstanden in seiner Salzburger Zeit. Die beiden letzten waren Auftragswerke der kaiserlichen Familie für Familienfesttage. So bestellte Kaiserin Maria-Theresia 1801 ein Te Deum zu ihrem Namenstag, zwei Jahre später überraschte sie dann ihren Mann, Kaiser Franz II., zu seinem Namenstag mit Haydns letztem Te Deum, das heute die Werkbezeichnung MH 829 trägt. Der Habsburger Franz II. war der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, nach dessen Ende herrschte er ab 1804 als Franz I. über das das Kaisertum Österreich.

Johann Michael Haydn – Vier Stücke für gemischten Chor a capella

Johann Michael Haydn komponierte Werke jeder Gattung. Als Hofkomponist und Konzertmeister des fürsterzbischöflichen Hofes widmete er natürlich den größten Teil seines schöpferischen Werkes der geistlichen Musik. Viele dieser geistlichen Werke komponierte er im stile antico oder neo-palestrinischen polyphonen Stil für a-capella-Gesang. Das Christus factus est stammt noch aus seiner frühesten Schaffensperiode beim Bischof von Großwardein. Das Surgite sancti, das Sancti Dei und das Jesu Redemptor wurden anlässlich der Festlichkeiten zum 1200-jährigen Bestehen der Diözese Salzburg 1782 im Salzburger Dom vollendet.

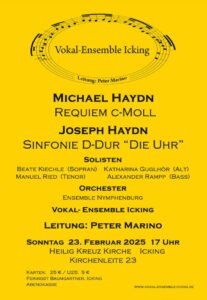

Joseph Haydn – Sinfonie Nr.101 „Die Uhr“

Johann Michael Haydns fünf Jahre älterer Bruder Joseph komponierte diese Sinfonie im Rahmen seiner zweiten Englandreise. Sie ist in zwei Etappen entstanden: Der zweite bis vierte Satz noch in Wien, der erste Satz in England. Die Uraufführung fand am 3. März 1794 statt. Der Morning Chronicle berichtet nach der Uraufführung: „Nichts könnte origineller sein als das Thema des ersten Satzes; und hat er einmal ein treffliches Thema gefunden, kann niemand besser als Haydn unaufhörliche Mannigfaltigkeit daraus schöpfen, ohne auch nur einmal davon abzulassen. Die Gestaltung der Begleitung im Andante, obgleich höchst schlicht, war meisterhaft, und wir hörten nie zuvor einen reizvolleren Effekt als den des Trio im Menuett. – Es war Haydn, was könnte man, was bräuchte man mehr zu sagen?“ Der Beiname „Die Uhr“ stammt vom Wiener Verleger Johann Traeg, der 1798 eine Klavierfassung des Andante als „Rondo. Die Uhr“ herausbrachte.

Johann Michael Haydn – Requiem in c MH 155

Das Requiem in c-moll komponierte Johann Michael Haydn zum Tode seines Dienstherren Fürsterzbischof Sigismund Graf Schrattenbach im Dezember 1771. Der Fürsterzbischof war ein großzügiger Förderer der Musik und hatte stets eine große Hofachtung für die künstlerischen Fähigkeiten seines Konzertmeisters gezeigt. Bei der Uraufführung wirkten sämtliche Mitglieder der Hofkapelle, unter ihnen auch Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart, mit.

Das c-moll-Requiem zählt zu seinen bedeutendsten geistlichen Werken. Es wurde in Salzburg oft ausgeführt. Teile daraus erklangen auch bei Johann Michael Haydns eigenem Seelenamt. Und bei den Trauerfeierlichkeiten für Joseph Haydn in Wien griff man auf die Totenmesse des jüngeren Bruders zurück. Und man kann sicher sein, dass Mozart, als er sein d-moll-Requiem komponierte, das c-moll-Requiem Johann Michael Haydns im Ohr hatte.

Vita Johann Michael Haydn

Er ist der fünf Jahre jüngere Bruder Joseph Haydns. Er wurde 1737 geboren, lebte und wirkte 43 Jahre in Salzburg. Er war mit und nach W. A. Mozart die führende Musikerpersönlichkeit am fürsterzbischöflichen Hof. Ein Meister der Kirchenmusik, ausgezeichnet durch Kompositionsaufträge europäischer Fürstenhöfe, Lehrer und Vorbild großer Musiker. Sein Leben fiel in eine Zeit politischer, gesellschaftlicher und musikalischer Umbrüche und Veränderungen. In einer zunehmend von den Ideen der Aufklärung bestimmten Welt erlebte er hautnah die Reformvorhaben Fürsterzbischofs Colloredo, die Auswirkungen der Französische Revolution, den Beginn der napoleonischen Ära und den Aufbruch der sich aus diesem Wandel formierenden neuen bürgerlichen Gesellschaft.

Johann Michael Haydns Opus ist umfangreich und vielgestaltig: Es umfasst 838 Werke in nahezu allen Musikgattungen seiner Zeit. Den Schwerpunkt bildet, anders als bei seinem Bruder Joseph und W. A. Mozart, die Kirchenmusik, mit der er zum Vorbild für eine ganze Generation von Musikern im süddeutsch-österreichischen Raum wurde.

Von besonderer Bedeutung sind die frühen Instrumentalwerke mit ihren originellen formalen Lösungen und fantasievollen Besetzungen, die großen Serenaden, die von Einfällen sprühenden musikdramatischen Werke für das Universitätstheater, das umfangreiche kirchenmusikalische Schaffen mit seinen traditionellen und progressiven Aspekten und im Bereich der Gesellschaftsmusik die innovativen Männerquartette, die den Weg für die großen Chor- und Männergesangsvereinigungen des 19. Jahrhunderts bereitet haben.

Großen Einfluss übte Johann Michael Haydn auf W. A. Mozart aus, der aus seiner Musik wichtige Anregungen und Ideen bezog. Zahlreiche Spuren in den Werken Mozarts offenbaren diese maßgebliche Inspiration.

Anders als Mozart hat sich Johann Michael Haydn in Salzburg zeitlebens wohl gefühlt. Diese tiefe innere Bindung führte dazu, dass er sich nie von Salzburg zu lösen vermochte, was auch Auswirkungen auf sein Werk zeitigte: Johann Michael Haydn verharrte bis an sein Lebensende in seiner Salzburger Welt und damit künstlerisch letztlich in den hier dominierenden Konventionen, die sich, wie auch die abwechslungsreiche Geschichte der Stadt, in seinem Leben und Werk widerspiegeln. Er steht damit in direktem Gegensatz zu W. A. Mozart, der durch viele Reisen seinen Horizont erweiterte, wechselnde Eindrücke erhielt und Bekanntschaft machte mit den berühmtesten Musikern seiner Zeit sowie den neuesten Strömungen und Entwicklungen der Musik.